【

儀表網 研發快訊】濕地是地球上固碳效率最高的生態系統之一,以3?13%的陸地面積,儲存了超過三分之一的全球土壤有機碳。然而,濕地生態系統固碳的時空格局及其對全球陸地碳匯的貢獻尚不明確,主要原因是目前主流的全球碳收支模型對濕地生態系統的刻畫十分有限,這不但限制了濕地乃至全球陸地生態系統碳匯估算的精度,也制約了濕地的科學管理。

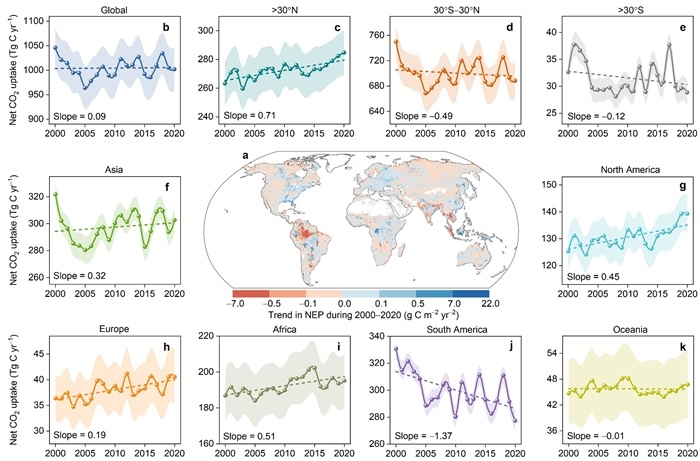

針對這一問題,中國科學院南京土壤研究所丁維新研究員團隊基于全球原位觀測數據,繪制了濕地水位時空分布圖,結合環境因子數據庫和機器學習方法評估了全球濕地碳匯的時空變異特征。研究發現,2000?2020年全球濕地的平均固碳速率達到1004 Tg C year–1,其中70%來自熱帶濕地。2005年以前,全球濕地碳匯呈下降趨勢,此后則逐步回升。過去20年,北半球中高緯度濕地碳匯持續增加,相反熱帶和南半球中高緯度濕地則呈下降趨勢,總體上全球濕地生態系統碳匯能力維持相對穩定。不同區域濕地碳匯的差異主要受水文要素驅動,在全球氣候變化背景下,日益加劇的水文極端事件將削弱濕地碳匯的韌性及其所支撐的生態系統服務功能。

相關研究成果在線發表在Nature Ecology & Evolution上,南京土壤研究所博士研究生李俊杰為第一作者,袁俊吉研究員和丁維新研究員為通訊作者。該研究得到國家自然科學基金(42322709、42177301、U24A20628)和江蘇省杰出青年基金(BK20230050)等項目的資助。

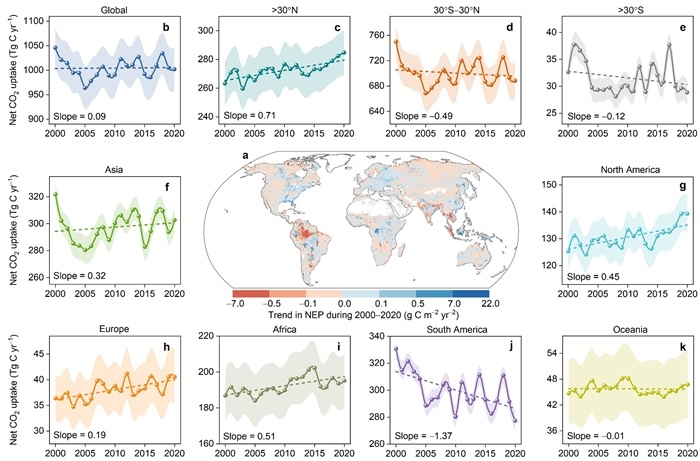

圖1 全球濕地生態系統固碳能力的空間分布格局

圖2 全球濕地生態系統碳匯的時間變化規律

所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。