【

儀表網 研發快訊】近日,中國科學院大連化學物理研究所分子催化與原位表征研究組(503組)李燦院士團隊在太陽能光熱轉換研究領域取得新進展,通過對典型寬禁帶半導體二氧化鈦進行過渡金屬-非金屬共摻雜,在其帶隙中構建離散的中間能帶(Intermediate band),實現高效光吸收與光熱轉換,并揭示了缺陷態調控非輻射產熱機制,為發展高性能光熱材料提供了新思路。

太陽能作為重要的清潔可再生能源,其高效轉換利用是人類實現碳中和的重要途徑。光熱轉換技術能夠直接利用太陽能,在聚焦太陽能發電、海水淡化和光熱催化等領域展現出廣闊的應用前景。其中,太陽能水蒸發技術作為一種便捷、高效地獲取淡水資源的方式,受到廣泛關注。然而,傳統半導體基材料的光熱轉換受限于其寬帶隙導致的低吸光效率,以及非輻射復合等問題,限制了光熱轉換效率的進一步提升。

李燦團隊長期致力于太陽能光催化、光電催化、電催化、光伏發電等太陽能轉化科學與技術的研究。近期,團隊也在太陽能光熱轉化領域進行了大量探索研究,在熱化學循環制氫,光伏-熱電耦合發電等方向取得系列進展。本工作從光熱轉換的本征物理過程出發,通過結構調控引入不同性質的捕獲態/缺陷態(Trap/Defect states)作為光生電子-空穴的復合位點,提升了非輻射弛豫效率,實現了全太陽光譜的高效吸收與轉換,為太陽能水蒸發等應用開辟了新途徑。

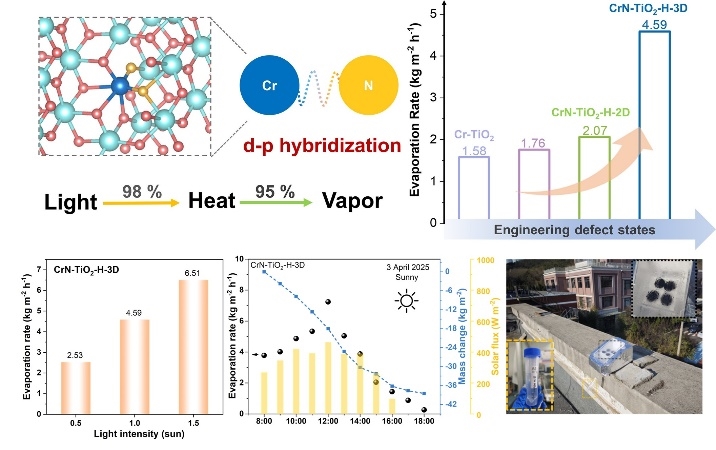

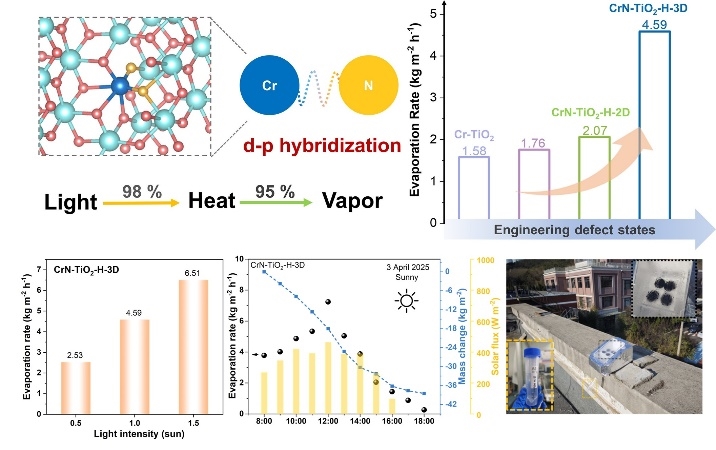

李燦團隊在前期工作中提出了太陽能分光譜區間熱轉換利用策略,通過測定太陽光譜各區間的本征光熱轉換效率,發現紫外光區是轉換效率的瓶頸;并通過非金屬摻雜,將半導體在紫外光區的轉換效率從65%提升到82%(ACS Appl. Energy Mater.,2024)。在本工作中,團隊進一步通過對二氧化鈦(TiO2)進行鉻(Cr)、氮(N)共摻雜,發現摻雜元素Cr、N在TiO2晶格中形成了Cr-N結構單元。實驗證實,Cr 3d與N 2p軌道之間的d–p雜化作用在TiO2帶隙中構建了中間能帶IBs,充當電子-空穴復合位點,使得其能對紫外光利用效率達到92.5%,并在全太陽光譜(250至2500 nm)區間范圍內實現93.4 %的高吸收效率,以及97.9%的光熱轉換效率。基于該材料制備的三維水

蒸發器在一個太陽的

標準光強下,能夠實現4.59 kg m-2 h-1的水蒸發速率和94.7%的太陽能水蒸發效率。戶外實驗表明,1m2蒸發器日均可產生約40 kg淡水,可滿足20名成年人的日常飲水需求,展現出了實際應用潛力。

相關研究進展以“Structure regulation of TiO2 with transition metal nitride units towards efficient solar energy harvesting”為題,于近日發表在《化學工程雜志》(Chemical Engineering Journal)上。該工作的共同第一作者是我所503組博士研究生胡芯和助理研究員王升揚。以上工作得到國家自然科學基金委“人工光合成”基礎科學中心、國家重點研發計劃等項目的資助。

所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。